Petite Hydro

Quelle hydrologie pour les petites centrales hydroélectriques dans un contexte de changement climatique

Description et Objectifs

Cette offre de service propose de développer une méthodologie fiable et à moindre coût permettant de répondre au besoin de connaissances hydrologiques futures dans le contexte de changement climatique pour les petites centrales hydroélectriques.

Les échanges avec le syndicat France Hydro Electricité ont validé le besoin et la forme de la réponse possible.

Actions mises en oeuvre

- Développement de la méthodologie d’analyse hydrologique,

- Application sur plusieurs cas tests et vérification de la cohérence des résultats,

- Développement de l’offre de service type,

- Communication technique dans des colloques ou journaux spécialisés,

- Information des producteurs (via les syndicats ou en direct).

Cette offre de service porte aussi un volet formation qui devra accompagner les petits producteurs dans l’interprétation des résultats.

Contexte de la filière

En France, la petite hydroélectricité est historiquement ancrée dans le paysage énergétique. Les ouvrages sont souvent implantés sur d’anciennes infrastructures, comme des moulins ou des barrages, datant parfois de plusieurs siècles. Le pays compte environ 2270 petites centrales hydroélectriques, qui produisent annuellement près de 7 TWh, contribuant ainsi à environ 7 % de la production hydroélectrique nationale.

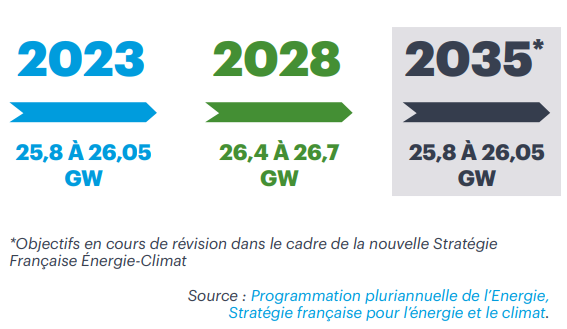

Les politiques nationales, guidées par la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) et la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE), encouragent le développement des énergies renouvelables, y compris la petite hydroélectricité. Néanmoins, des défis techniques, économiques et réglementaires subsistent, notamment en termes de modernisation des infrastructures, de gestion des autorisations administratives et d’anticipation des impacts du changement climatique sur les ressources hydrologiques.

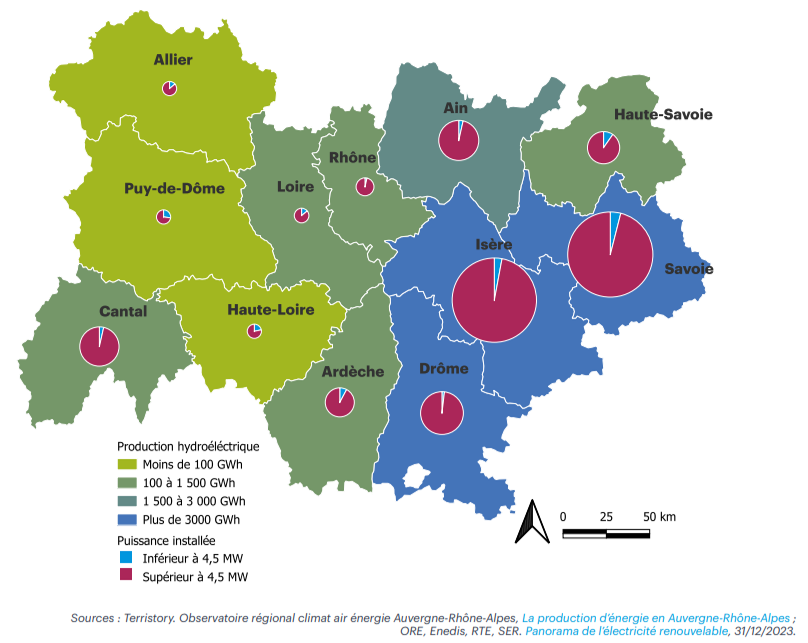

La région Auvergne-Rhône-Alpes se distingue particulièrement par son engagement et son potentiel en matière de petite hydroélectricité grâce sa topographie favorable et ses ressources hydriques abondantes, faisant d’elle un acteur clé de la petite hydroélectricité en France. La région compte environ 660 petites centrales, représentant une puissance installée de près de 400 MW, soit plus de 20 % du parc national.

La région possède un potentiel significatif pour le développement de nouvelles installations et la rénovation des infrastructures existantes. Cependant, les producteurs doivent faire face à des défis multiples :

- Réglementations : les procédures d’autorisation administrative peuvent être complexes et longues, nécessitant une harmonisation et une simplification pour favoriser les projets innovants.

- Modernisation : de nombreux ouvrages nécessitent des travaux de modernisation pour améliorer leur efficacité et leur adaptabilité aux variations hydrologiques induites par le changement climatique.

- Changement Climatique : l’anticipation des impacts du changement climatique sur les régimes hydrologiques est cruciale pour garantir la pérennité des installations et optimiser leur productibilité.

- Concurrence des Usages : la gestion des cours d’eau doit équilibrer les besoins en énergie avec les autres usages (agriculture, tourisme, biodiversité).

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) de la région Auvergne-Rhône-Alpes, approuvé en avril 2020, intègre des objectifs ambitieux pour les énergies renouvelables, y compris la petite hydroélectricité. Diverses initiatives locales, souvent en partenariat avec des institutions comme Tenerrdis, visent à soutenir les acteurs de la filière par des études techniques, des financements et des accompagnements réglementaires.

La filière de la petite hydroélectricité en France et en région Auvergne-Rhône-Alpes en particulier, joue un rôle crucial dans la transition énergétique. Malgré les défis, les initiatives en cours et le potentiel de la région sont prometteurs pour un développement durable et résilient de cette source d’énergie renouvelable. L’adaptation au changement climatique et la modernisation des infrastructures seront des facteurs clés pour la pérennité et l’efficacité de cette filière essentielle.

Résultats attendus et apports de l'offre de service

Le défi consiste aujourd'hui à rendre accessible à tous l’ensemble des résultats et indicateurs, pour faciliter la prise de décision aux niveaux régional et local, dans un contexte d'adaptation au changement climatique, et pour contribuer à renforcer la résilience du secteur énergétique. Ce travail s’articule autour d’une question-clé : quels outils et indicateurs sont pertinents pour améliorer la compréhension de l’incidence du changement climatique sur la pérennisation et le développement des installations de la petite hydroélectricité par rapport aux conditions futures ? Les projets de services climatiques représentent des sources fiables et actuelles, cependant les paramètres disponibles (données sources, modèles climatiques, modèles hydrologiques, horizons d’analyse) sont nombreux et peuvent être complexes à appréhender par un public non initié.

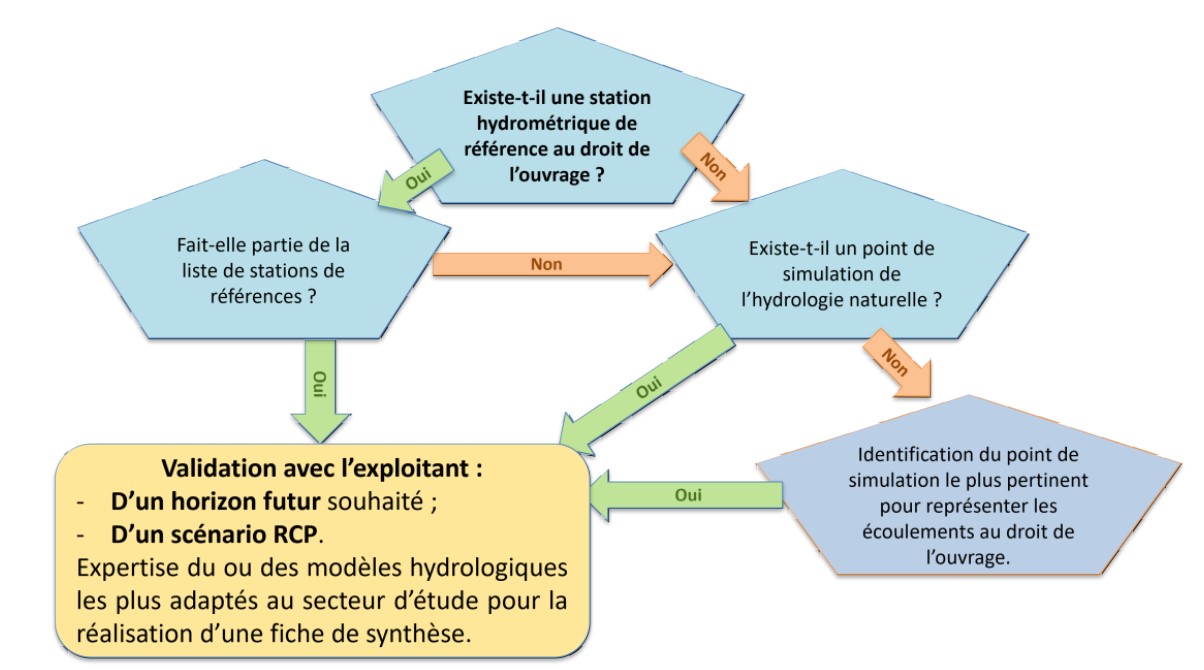

La méthodologie que nous proposons de mettre en œuvre s’appuie sur les résultats de ces projets, et plus particulièrement la base de données DRIAS-Eau, en apportant une analyse complémentaire permettant à partir d’une station hydrométrique source de caractériser les paramètres les plus pertinents pour la production hydroélectrique.

La figure ci-dessous synthétise les principales étapes du processus décisionnel.

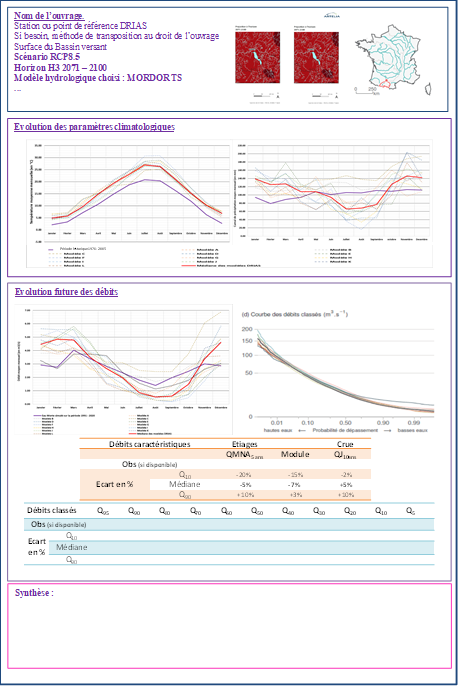

Les fiches synthétiques pour résumer l'évolution du climat et des débits dans les bassins versants sont importantes pour plusieurs raisons.

Premièrement, ces graphiques permettent de visualiser les tendances et les anomalies climatiques de manière claire et concise, facilitant la compréhension des variations hydrologiques et leur impact potentiel sur la production hydroélectrique.

Deuxièmement, ils offrent une base solide pour la prise de décision éclairée et l'élaboration de stratégies d'adaptation. La facilité de lecture de ces graphiques est essentielle pour que les informations clés soient accessibles et compréhensibles par un large éventail de parties prenantes, y compris les décideurs, les chercheurs et le grand public.

En fin de compte, de tels outils visuels jouent un rôle crucial dans la gestion durable des ressources en eau et l'optimisation de la production d'énergie. Pour comprendre et anticiper les changements hydroclimatiques, nous présentons également des indicateurs clés qui synthétisent l'évolution des variables climatiques et des débits des bassins versants d’intérêt. Ces indicateurs fournissent des informations chiffrées précieuses en complément des figures de synthèse. Ils permettent de quantifier les tendances, d'identifier des anomalies et de comparer les situations actuelles avec les conditions historiques.

Contacts

Vos contacts: C. GUILBAUD (resp du projet PIA3), L. BAZERQUE (Resp. Offre de service Petite-Hydro)

Des questions sur l'offre de service Petite Hydro