La technologie Hydrolienne

Accompagner les développeurs de technologies et les acteurs autour de l’hydrolien

Description et objectifs

L’offre de service proposée par Artelia vise à accompagner les développeurs de technologies et les acteurs autour de l’hydrolien (notamment RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité français, pour le transport et le raccordement des parc).

La dynamique actuelle des EMR est principalement portée par l’éolien en mer et celle-ci pourrait être amplifiée par un passage au stade commercial de la technologie hydrolienne : le Syndicat des énergies renouvelables évalue à près de 6 000 les emplois industriels en France (directs et indirects) qui pourraient être créés dès l’installation du premier GW dans les eaux françaises.

Ainsi et en complément de l’amélioration de l’autonomie des territoires accueillant des parcs hydroliens en mer et de leur contribution à la transition énergétique, il existe de nombreuses retombées, à différentes échelles et dans divers domaines, liées au déploiement des énergies renouvelables en mer. Les premiers bénéfices, les plus visibles, sont socio-économiques et résident dans l’activité des entreprises agissant pour le secteur.

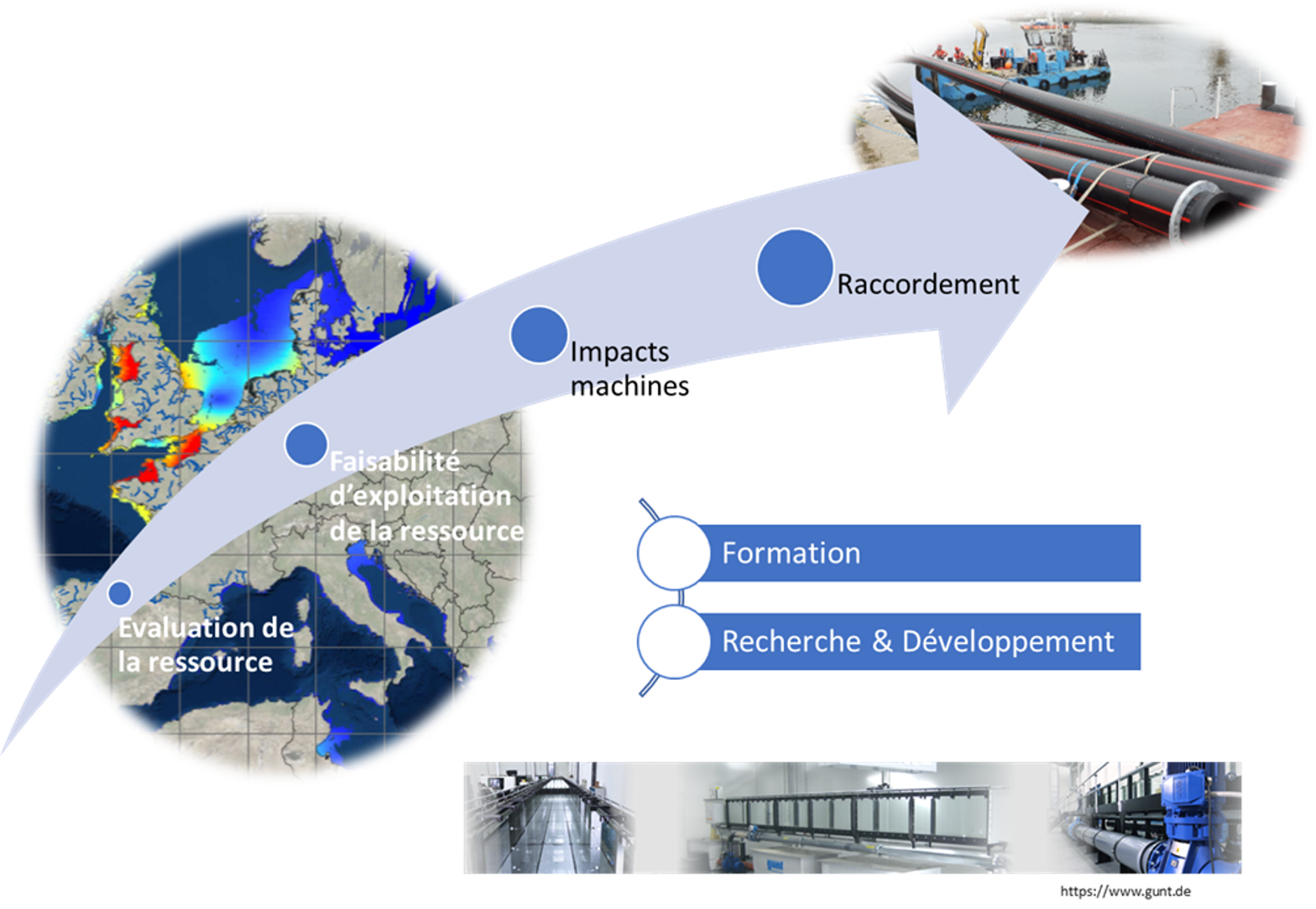

Cette offre comporte alors plusieurs axes qui peuvent être synthétisés dans la figure ci-dessous.

Contexte de la filière et acteurs

Qu’elles soient posées sur les fonds marins ou flottantes, les hydroliennes créent de l’électricité renouvelable à partir de la force des courants marins.

Qu'est ce qu'une Hydrolienne ?

Une hydrolienne est constituée de plusieurs éléments :

- Une turbine composée de pales qui recueillent l’énergie cinétique du courant et la transforme en énergie mécanique ;

- Une structure porteuse pour maintenir la turbine sous l’eau, proche de la surface ou au fond ;

- Une transmission mécanique (multiplicateur) et un générateur pour transformer l’énergie mécanique en énergie électrique.

Il existe plusieurs concepts :

- Les hydroliennes à flux axial : la rotation des pales est provoquée par un courant parallèle à l’axe de rotation.

- Les hydroliennes à flux transverse : l’axe de rotation du rotor est perpendiculaire au sens d’écoulement des courants.

- Les hydroliennes à hydrofoils oscillants : les mouvements d’une aile/hydrofoil sont repris par une génératrice linéaire ou un piston injectant un fluide haute pression vers une turbine pour produire de l’électricité.

Les caractéristiques de l’hydrolien sont bien connues :

- Energie et puissance prévisibles. Ces prévisions sont fiables dans la mesure où elles sont basées sur les mouvements des astres, permettant ainsi d’anticiper les variations de production d’électricité avec grande précision. Cette prédictibilité est un réel atout pour soutenir les réseaux électriques en créant une base de production fiable et anticipée ;

- Densité de puissance élevée (50-65 MW au km²) ;

- Pas ou peu d’impact visuel (à l’exception des postes de raccordement, si nécessaires) ;

- Peu de conflit d’usage, les courants exploités sont en général peu propices à la pêche, le tourisme ou le transport, en raison des forts courants qui rendent plus difficiles la navigation dans ces eaux.

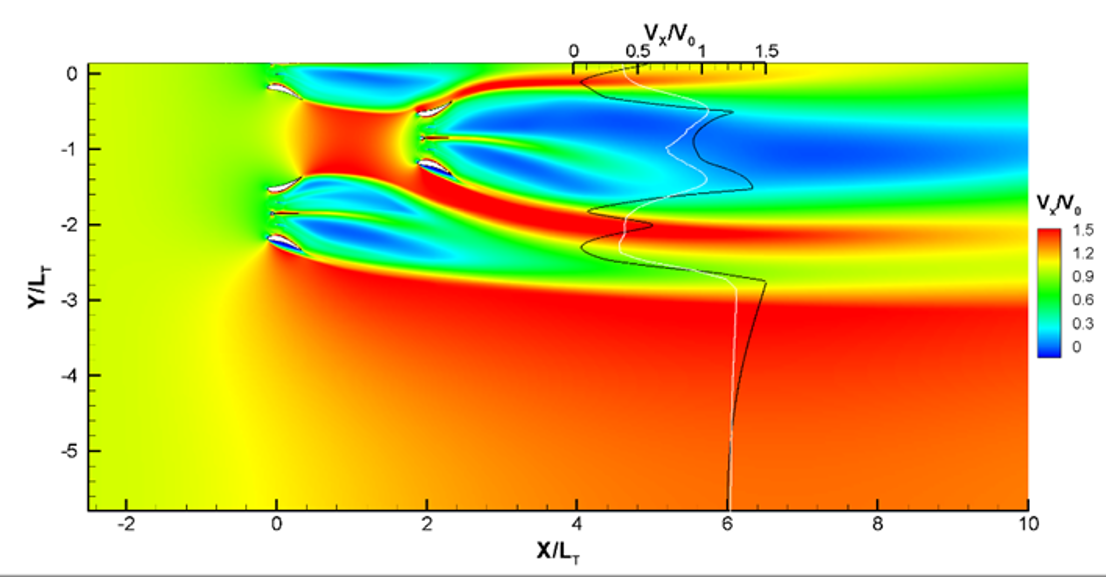

Les constructeurs d’hydroliennes estiment que le placement pour une densité optimale est de 3 diamètres entre deux machines (perpendiculaire par rapport au courant) et 10 diamètres dans le sens du courant. Il est recommandé de positionner les machines au sein des parcs en quinconce, afin de maximiser l’énergie produite sur ces sites.

Ces différents atouts révèlent un fort potentiel stratégique du secteur de l’énergie hydrolienne. De nombreux acteurs industriels, universitaires et énergéticiens investissent dans le développement de technologies depuis plus d’une décennie. Bien que l’idée de capter l’énergie des courants de marée soit innovante, il faut noter que les sous-ensembles conçus par les industriels reposent sur les compétences d’autres secteurs matures. Ainsi, les génératrices et convertisseurs peuvent être issus du secteur éolien, les lignes d’arbres et paliers de l’hydroélectricité, les structures mécanosoudées du monde naval et les travaux maritimes sont prévus selon les moyens de l’industrie pétrolière et gazière.

Le gisement francais

Des études ont montré un gisement potentiel français important et pouvant atteindre à long terme probablement au moins 18 GW, avec un gisement immédiatement mobilisable d’environ 5 GW.

Le secteur de l’hydrolien s’accorde sur une densité, au stade de l’installation en exploitation, de 1 GW pour 15-20 km², soit 50-65 MW par km². Ce chiffre est très élevé par rapport à d’autres énergies qui sont aujourd’hui beaucoup plus diffuses (par exemple l’éolien offshore est plutôt considéré à 1 GW pour 150 à 200 km²).

À court terme, les industriels français de la filière hydrolienne estiment plus pertinent d’exploiter les gisements les plus productifs et accessibles, permettant d’atteindre plus aisément un prix de l’électricité compétitif et de maximiser l’énergie produite. Cette priorisation permettrait de développer rapidement une capacité industrielle nationale. La même stratégie a d’ailleurs été adoptée pour le développement de l’énergie éolienne ou solaire à terre lors de leur émergence, dans les années 1990. C’est pour cette raison que la plupart des projets se développent dans des sites très énergétiques : Fromveur, Raz Blanchard et Golfe du Morbihan.

Par rapport aux autres énergies renouvelables, le gisement hydrolien est particulièrement concentré, ce qui nécessite une analyse détaillée afin d’optimiser le plus en amont possible les futurs sites de production.

En France, deux sites majeurs sont connus pour leurs courants particulièrement énergétiques : le Raz Blanchard en Normandie (ouest Cotentin) et le Fromveur à l’extrême ouest de la Bretagne. À eux deux, ces deux sites représentent plus de 70% de la puissance et de l’énergie hydrolienne française captable avec les moyens de productions en cours de développement. D’autres gisements moins puissants sont toutefois d’importance, comme le Raz Barfleur (est Cotentin), Paimpol-Bréhat (nord Bretagne), la chaussée de Sein (ouest Bretagne), le Golfe du Morbihan ou Audinghen.

La France métropolitaine dispose ainsi de sept sites permettant d’implanter des hydroliennes et produire une énergie décarbonée et renouvelable. Il s’agit du second gisement en Europe, derrière la Grande-Bretagne.

D’autres gisements pourraient très certainement être exploités dans un second temps, une fois que les technologies auront évolué et capteront mieux les courants plus faibles et plus profonds. En effet, si les technologies hydroliennes suivent la même route que les technologies solaires ou éoliennes, elles devraient être capable, à terme, de produire de l’énergie à partir de courants plus faibles. Ainsi, une étude réalisée dans le cadre d’un groupe de travail du SER met en avant des potentiels beaucoup plus importants, dès lors que l’on considère les courants plus faibles dans des zones un peu plus profondes.

Concernant les territoires d’Outre-mer, il n’existe pas de données homogènes permettant d’évaluer le gisement hydrolien et son potentiel. Il est donc nécessaire que des études soient réalisées afin que les gisements puissent être précisément définis.

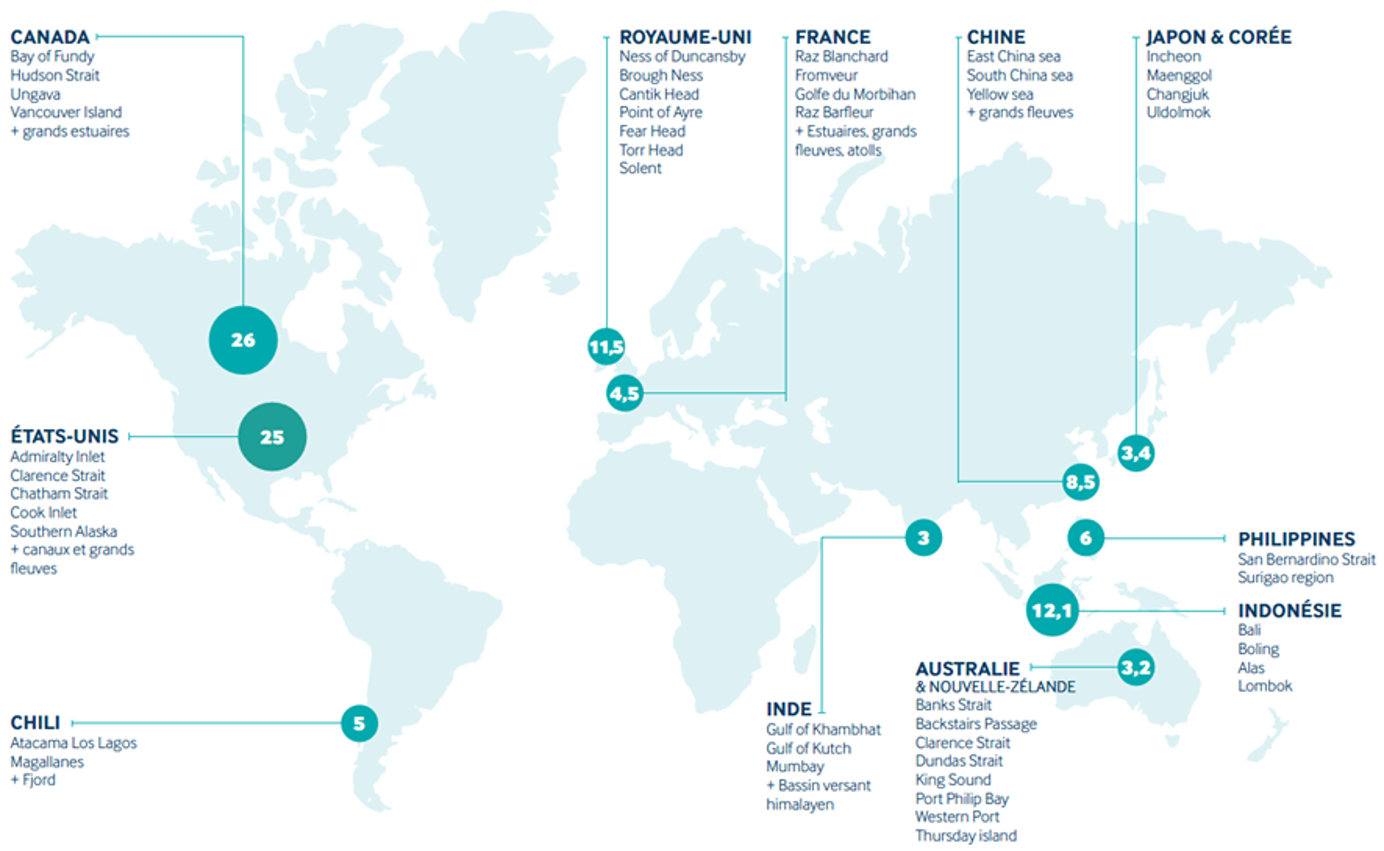

Le potentiel mondial

Le potentiel des courants les plus énergétiques est estimé à au moins 100 GW dans le monde (Figure 19), ce qui représente une opportunité économique, énergétique et écologique que la France peut saisir. De nombreux projets émergent dans le monde avec des performances toujours plus favorables.

Les acteurs

Aujourd’hui, la plupart des acteurs de la filière hydrolienne sont présents en France ou au Royaume-Uni. Cela offre une opportunité réelle d’industrialisation en France pour le développement des projets le long des côtes françaises, mais aussi de spécialisation de certains sous-traitants clés à haute valeur ajoutée comme la conversion ou les lignes d’arbres (compétences issues de la petite hydroélectricité). Ces sous-traitants pourront ainsi répondre aux consultations de turbiniers originaires du Royaume-Uni.

La société HYDROQUEST a développé des hydroliennes à axe vertical. Créée en 2010, l’entreprise se positionne à la fois sur le marché fluvial et maritime. Le développement d’HYDROQUEST continue aujourd’hui en direction des turbines ULH et des éoliennes.

En terme d’installation, une ferme de 4 machines est actuellement en opération sur le Rhône à Feyssine à proximité de Lyon et une machine maritime de 1MW a été installée sur le site d’essai EDF de Paimpol-Bréhat.

Le concept est prouvé, la société est en phase de « scale up », et elle est engagée sur deux programmes majeurs d’hydrolienne OCEANQUEST et TIGER D’autres projets sont en cours de montage.

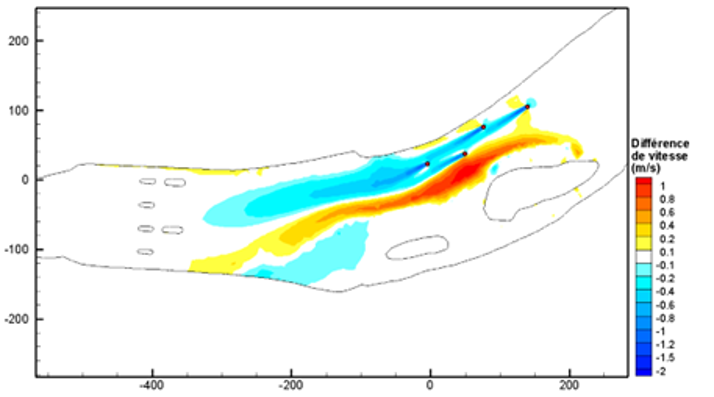

Des essais sont nécessaires pour permettre de mieux appréhender l’hydraulique fine au niveau d’une turbine en milieu fluvial ou maritime, mais surtout pour comprendre l’interaction entre les turbines dans le cas de fermes avec une multitude de turbine.

HYDROQUEST avait prévu de faire ces essais à Rome, Edimbourg ou à l’IFREMER, mais ces derniers ne répondaient que partiellement aux besoins, et n’associaient pas le volet numérique.

Résultats attendus et apports de l'offre de service

L’offre de service CINOV-ENR sur laquelle ARTELIA a travaillé avec HYDROQUEST permet de mieux répondre à ce besoin. De plus, la proximité des équipes et la pérennité de la collaboration envisagée sont autant d’atouts. Celle-ci devrait permettre d’accélérer le développement de la filière hydrolienne et de développer la compétence des acteurs, et par conséquent l’emploi en AURA.

La société HYDROQUEST a un budget de 1M€ d’essais pour les projets pré cité et elle s’est engagée dans un premier temps à réaliser entre 40% et 60% de ces essais avec CINOV-ENR. Les premiers échanges ont permis à HYDROQUEST de s’assurer de l’adéquation entre l’offre de service CINOV-ENR et ses besoins. Une lettre de soutien au projet a ensuite été fournie.

Contacts

Vos contacts: C. GUILBAUD (resp du projet PIA3), O. BERTRAND (Resp. Offre de service Hydrolienne)

Des questions sur l'offre de service Hydrolienne